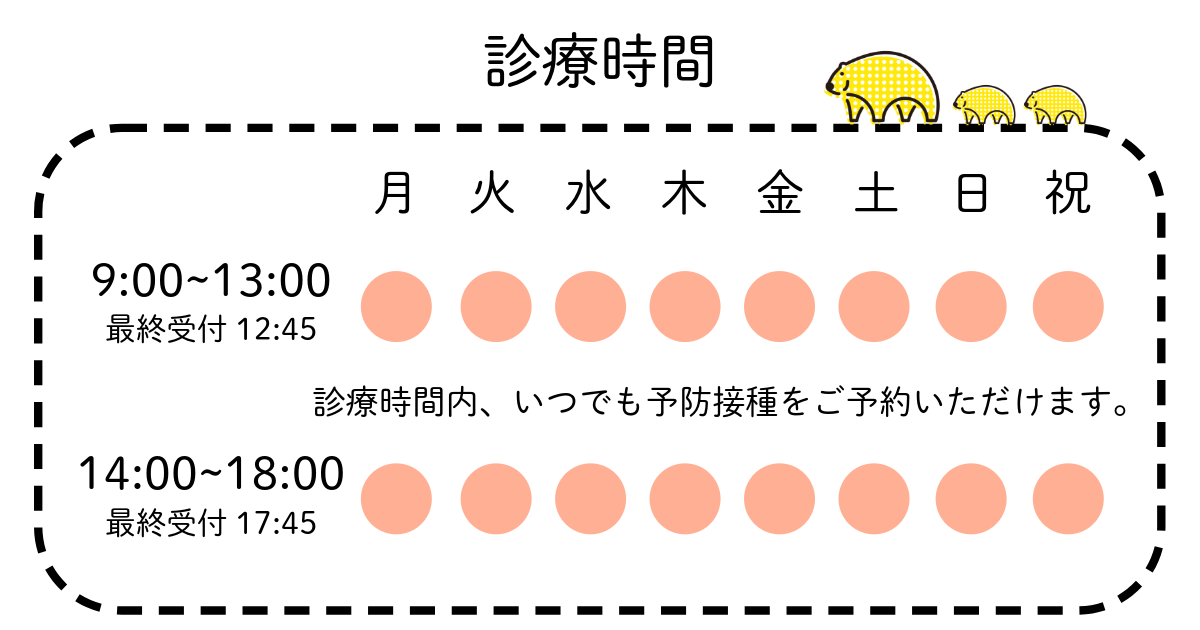

平日、土日祝日、診療時間内であればいつでも予防接種が可能です。

ご予約方法はWEB予約、電話予約、院内予約のいずれでも可能です。

予防接種は大人(20歳以上)の方も単独で受診し、接種することが可能です。

予防接種をご予約の際には必ずWEB問診をWEB予約時に行なってください。WEB問診でご入力されたワクチンが当院に在庫がない場合は仕入れる必要がございます。WEB問診が行われず(あるいは直前のWEB問診で入荷が間に合わない場合)、院内にワクチンの在庫がない場合は接種ができません。ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

WEB問診とWEB予約の違いについて詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

また、受診されるお子様の年齢によっては、保護者の同伴と保護者の同意が必要となります。くわしくはこちらをご覧ください。

自費の予防接種の問診票はこちらからダウンロードしていただけます。印刷して記入したものを持参していただくと待ち時間の短縮につながります。

予防接種の目的

VPDという言葉をご存知でしょうか。VPDとは、Vaccine Preventable Diseasesの略語です。

- Vaccine = ワクチン

- Preventable = 防ぐことができる

- Diseases = 病気

つまり、VPDは「ワクチンで防ぐことができる病気」のことです。VPDには以下のような病気があります。

- 肺炎球菌

- ヒブ

- B型肝炎

- ロタウイルス

- ジフテリア

- 百日咳

- 破傷風

- ポリオ

- 結核

- インフルエンザ

- 新型コロナウイルス

- 麻疹

- 風疹

- おたふくかぜ

- 水ぼうそう

- 日本脳炎

- ヒトパピローマウイルス

- 髄膜炎菌

- A型肝炎

など

これらのVPDに対して、予防接種がもつ目的は3つあります。

- 自分がかからないために

- かかっても症状が軽くすむために

- まわりにうつさないために

つまり、予防接種の目的はVPDからお子様自身と周りの人(兄弟、友達、お腹の赤ちゃん)を守ることにあります。

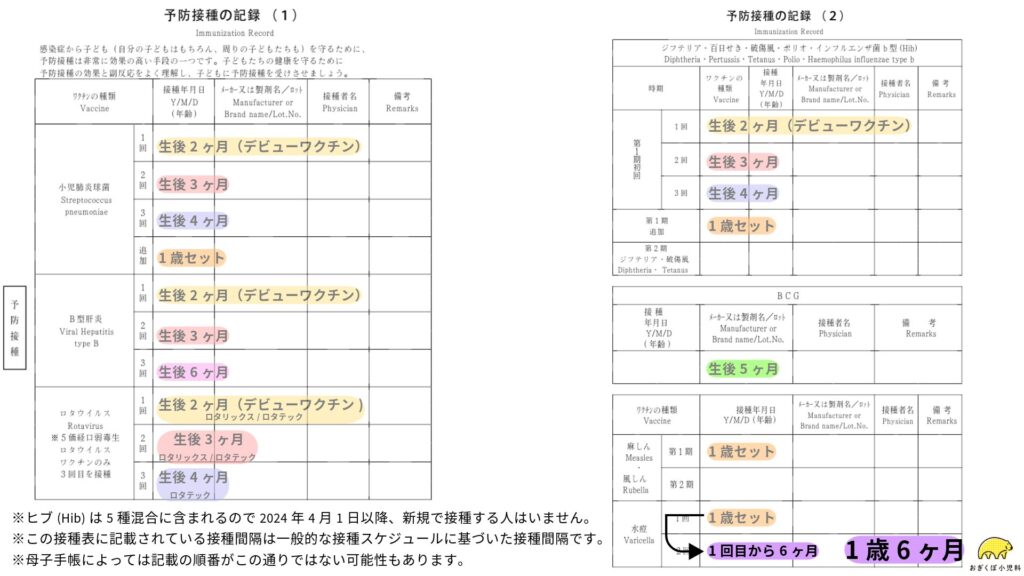

全年齢の接種スケジュール (一例)

| 年齢 | 予防接種 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 2ヶ月 | 肺炎球菌① | 五種混合① | B型肝炎① | ロタ① | |

| 3ヶ月 | 肺炎球菌② | 五種混合② | B型肝炎② | ロタ② | |

| 4ヶ月 | 肺炎球菌③ | 五種混合③ | (ロタ③) | ||

| 5ヶ月 | BCG | ||||

| 7ヶ月 | B型肝炎③ | ||||

| 1歳 | 肺炎球菌④ | 五種混合④ | 麻疹・風疹1期 | 水ぼうそう① | おたふくかぜ① |

| 1歳6ヶ月 | 水ぼうそう② | ||||

| 3歳 | 日本脳炎① | 日本脳炎② | |||

| 4歳 | 日本脳炎③ | ||||

| 5~6歳 | 麻疹・風疹2期 | おたふくかぜ② | 三種混合 | 不活化ポリオ | |

| 9~13歳 | 日本脳炎2期 | ||||

| 11~13歳 | 二種混合 | HPV | |||

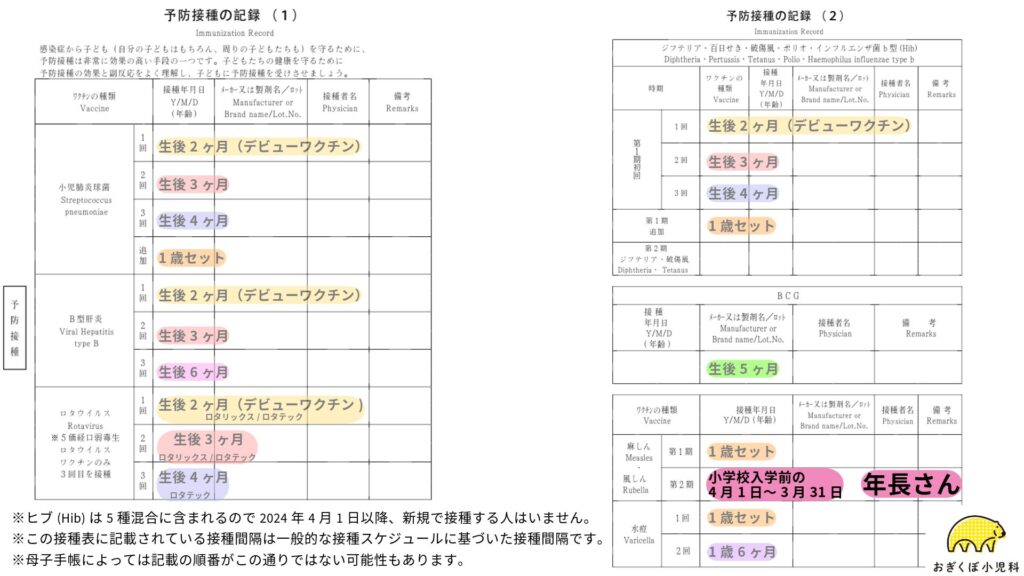

各月齢、年齢別スケジュール(一例)

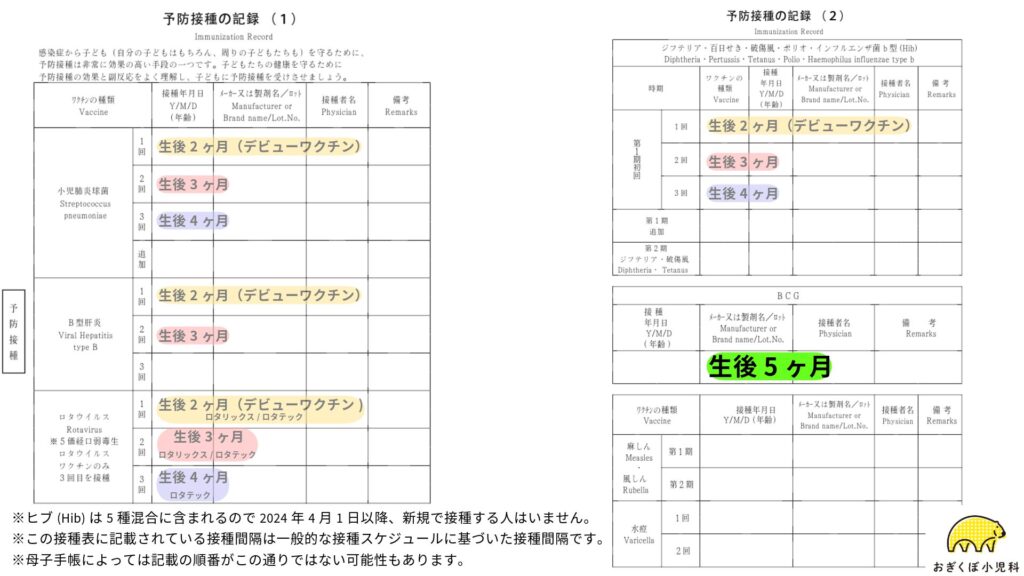

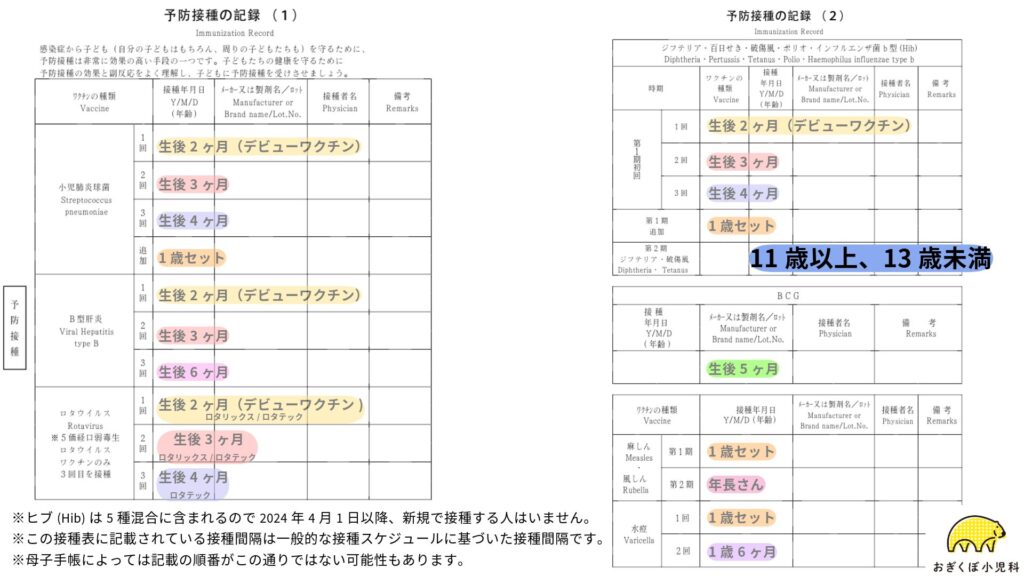

これだけだとわかりづらいと思うので、母子手帳に合わせて、スケジュールをご紹介します。

※2025年1月時点での標準的なワクチンスケジュールについてご紹介しています。そのため、皆様のお手元にある母子手帳とはやや見た目が違うかもしれません。ご了承ください。

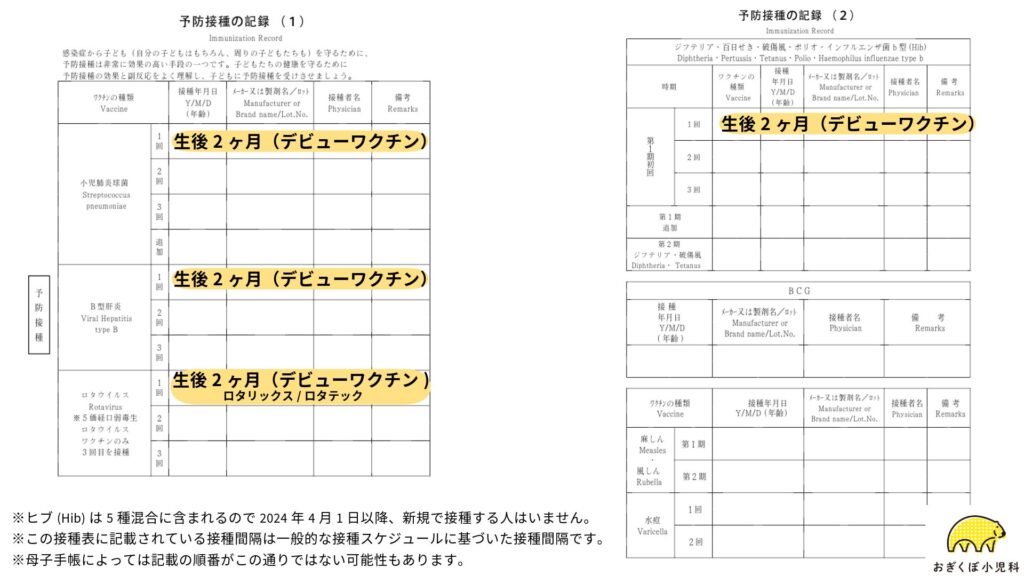

生後2ヶ月

子どもの定期予防接種(公費で接種できるワクチン)は生後2ヶ月から接種開始します。生後2ヶ月は経過した日数ではなく、日にちで考えます。(例:1月1日に出生した子どもは3月1日に生後2ヶ月です。)

生後2ヶ月はワクチンのデビューなので、「デビューワクチン」と呼んでいます。

・肺炎球菌

・五種混合

・B型肝炎

・ロタウイルス

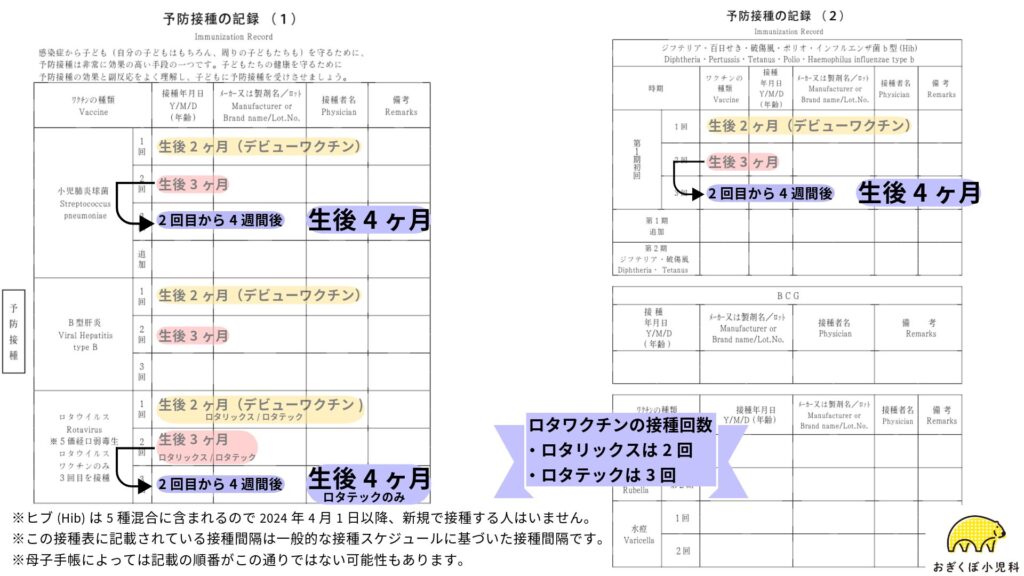

ロタウイルスはロタリックスとロタテックの2種類があります。ロタリックスが2回接種、ロタテックが3回接種です。どちらでもロタウイルスを予防する効果に差はありません。

生後3ヶ月

デビューワクチンから4週間経つと、2回目のワクチンを接種することが可能となります。

・肺炎球菌

・五種混合

・B型肝炎

・ロタウイルス

生後2ヶ月の時と同じワクチンを2回接種します。

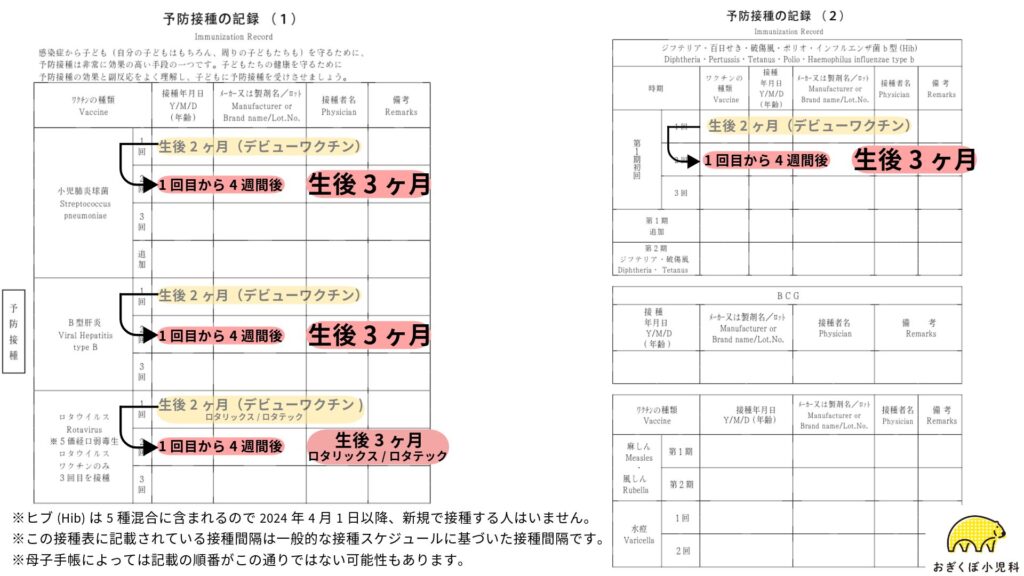

生後4ヶ月

生後3ヶ月のワクチンからさらに4週間後。生後4ヶ月時に3回目のワクチンを接種します。

・肺炎球菌

・5種混合

・(ロタウイルス)

ロタウイルスには「ロタリックス」と「ロタテック」という2種類のワクチンがあり、ロタリックスは2回で接種終了、ロタテックは3回で接種終了です。

そのため、ロタリックスを選択した方は生後4ヶ月時にロタウイルスのワクチンは接種する必要がありません。

生後5ヶ月

生後5ヶ月のワクチンはBCGです。

BCGは結核に対するワクチンです。世界的に見ると、日本は先進国諸国の中では結核が多く、決して油断できない感染症です。忘れずに接種しておきたいですね。

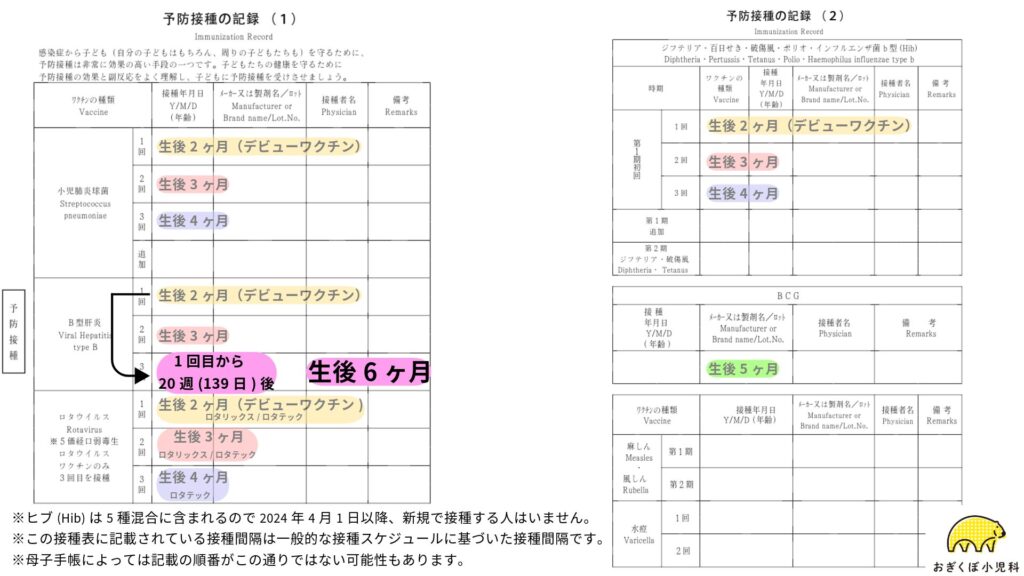

生後6ヶ月

基準は他のワクチンと比べると少し特殊で、「1回目のB型肝炎ワクチンから20週後」です。2回目ではなく、1回目からの接種期間で数えるのが特徴です。

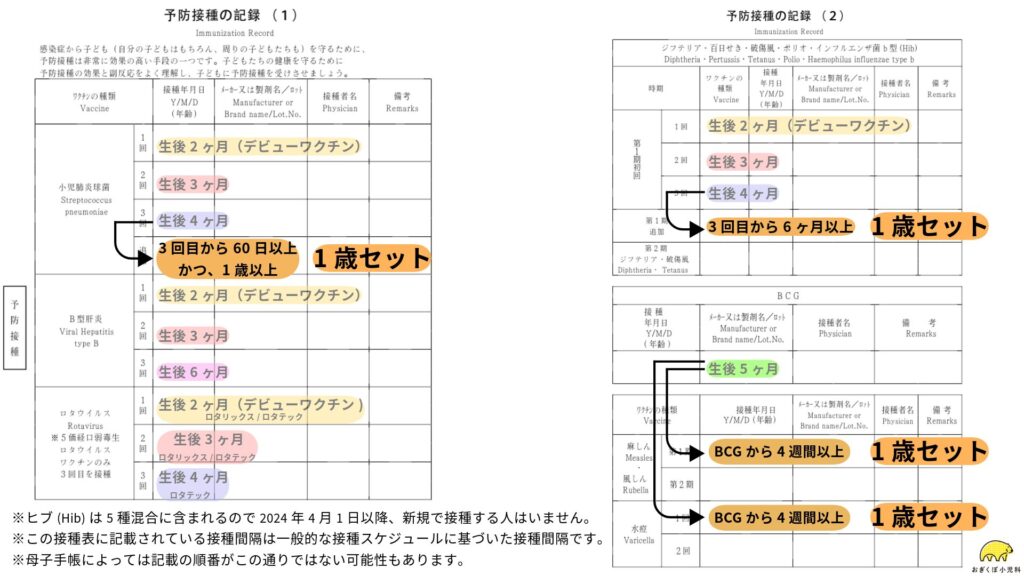

1歳

生後2ヶ月から毎月のように小児科に通い、ワクチンを接種してきましたが、生後6ヶ月からは半年間、期間があきます。

・肺炎球菌

・五種混合

・麻疹風疹

・水痘

・おたふくかぜ(任意)

1歳は1回で打つワクチンの数が最も多いので(5本)、1歳セットと呼んでいます。

もともとは五種混合ではなくヒブを1歳時に接種し、1歳6ヶ月時に水痘ワクチンと一緒に四種混合を接種するスケジュールでしたが、2024年4月に四種混合とヒブが合体して五種混合となったため、スケジュールが変更となりました。

一気に5本も注射を打つのはかわいそう!という方は肺炎球菌と五種混合の2種類、麻疹風疹と水痘とおたふくかぜの3種類で2回に分けて接種することをお勧めします。なぜこのように分けるかと言うと、麻疹風疹と水痘とおたふくかぜは生ワクチンのため、これを別々に接種しようとするとそれぞれ4週間ずつ間隔を空けなくてはならないからです。(生ワクチン同士は4週間の接種間隔をあけなければならない)

麻疹風疹と水痘とおたふくかぜがBCG(注射生ワクチン扱い)から4週間あけなければならないのも同じ理由です。

1歳6ヶ月

1歳6ヶ月は水痘の2回目を接種します。水痘ワクチンの1回目から6ヶ月あけることが推奨されていますが、3ヶ月以上あいていれば接種することが可能です。特にスケジュールを急ぐ理由(海外赴任等)がなければ、1回目から6ヶ月後で良いでしょう。

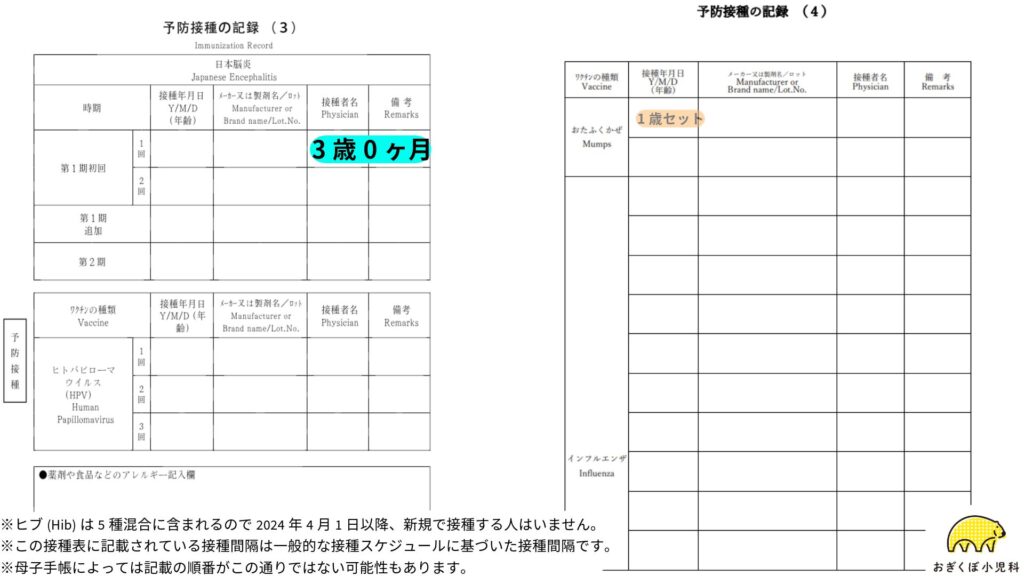

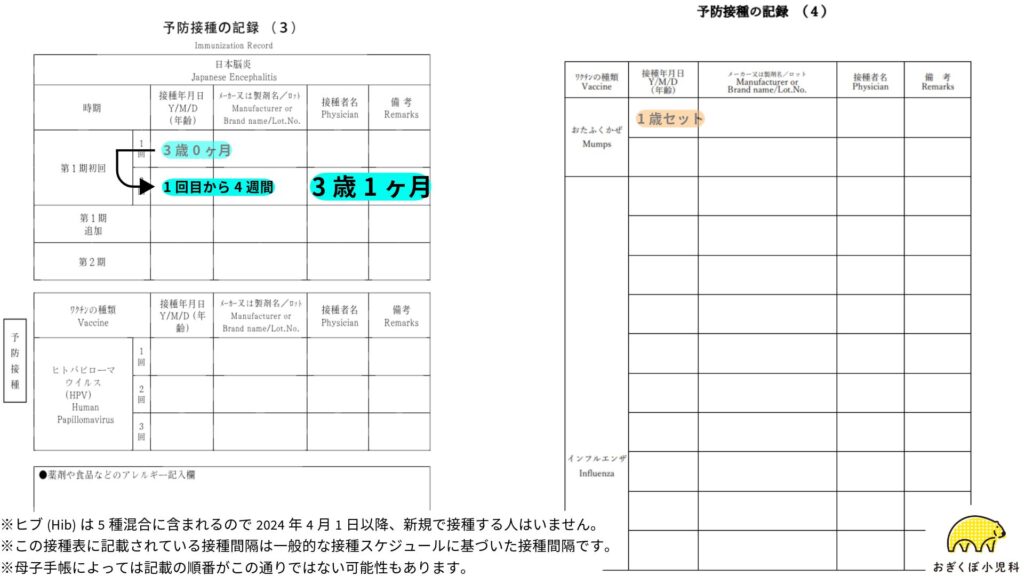

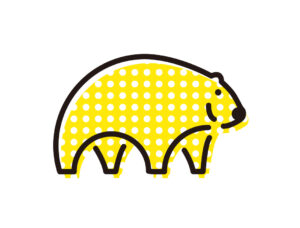

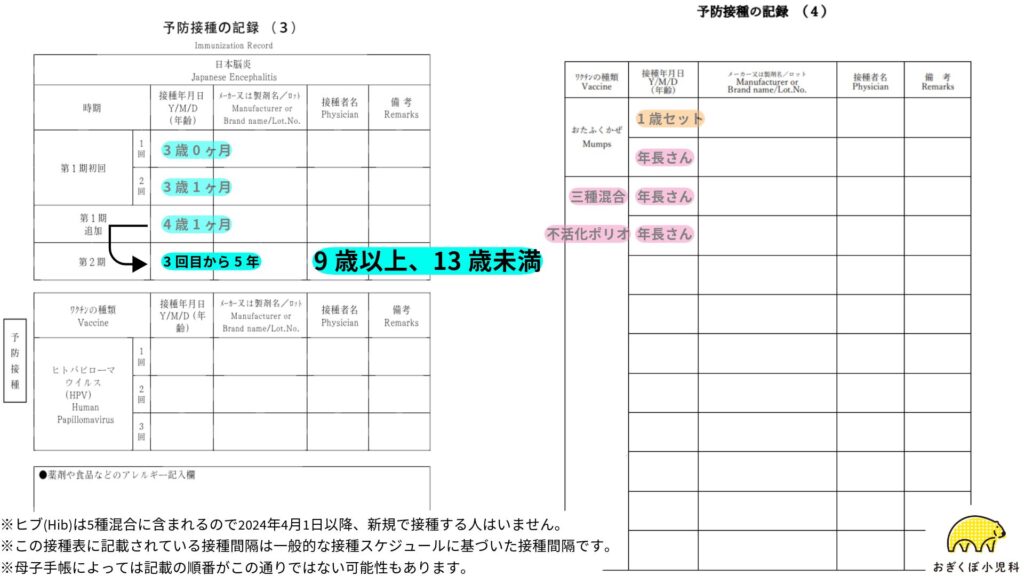

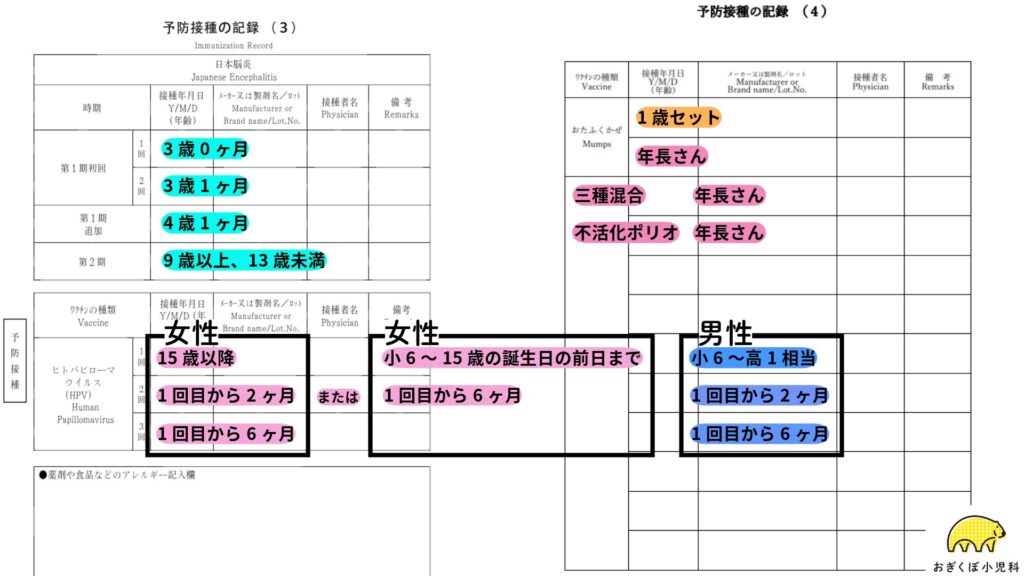

3歳0ヶ月

3歳になったら、日本脳炎ワクチンを接種しましょう。ここでは3歳0ヶ月と記載しましたが、日本脳炎ワクチンは生後6ヶ月から接種することも可能です。

日本脳炎は豚に感染し、その豚の血を吸った蚊が人間の血を吸うことで感染します。日本脳炎ウイルスに感染している豚は西日本に多いと言われており、西日本にお住まいの方は生後6ヶ月からの接種スケジュールを案内されているかもしれません。関東だと千葉県は生後6ヶ月からの接種を行っている地域です。ローカルルールがあるのが日本脳炎ワクチンの特徴ですね。

3歳1ヶ月

1回目の日本脳炎ワクチンから6日あければ2回目の日本脳炎ワクチンを接種できます。標準的には1回目から6日〜28日あけて接種しますが、28日以上、間隔が空いても接種することは可能です。予診票の接種期限をご確認の上、ご来院ください。

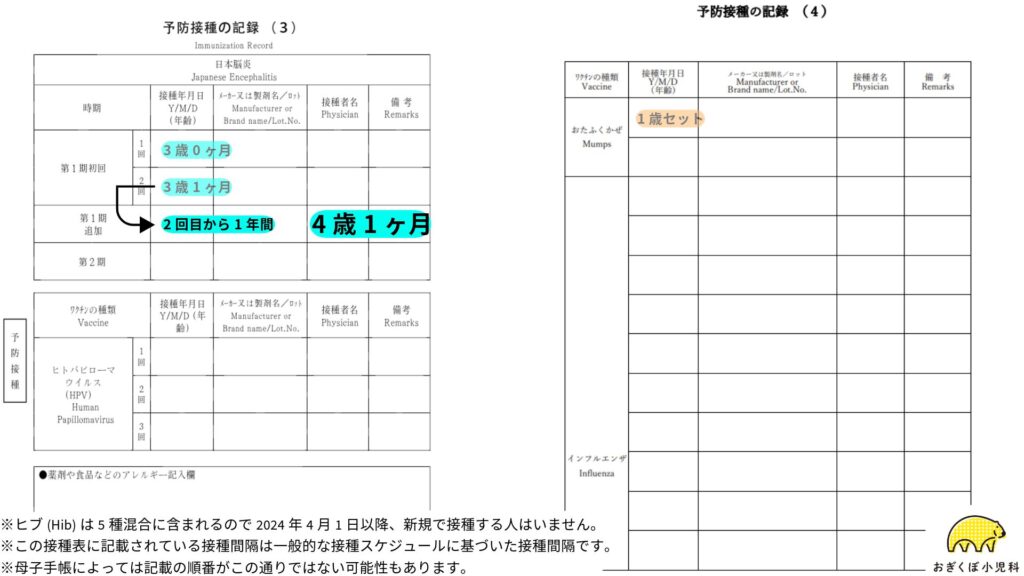

4歳1ヶ月

2回目の日本脳炎ワクチンから1年後、3回目(1期追加)の日本脳炎ワクチンを接種します。

ここで一旦日本脳炎ワクチンはお休みです。次に日本脳炎を接種するのは9歳以上、13歳未満となります。

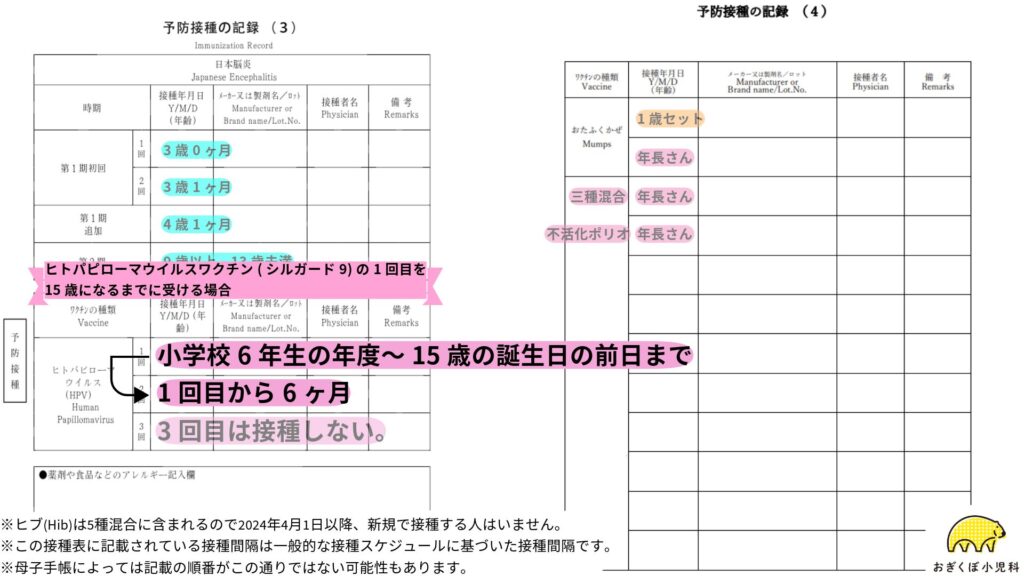

年長さん

今までは月齢、年齢で区切られていたワクチンですが、ここにきて「年長さん」という区切りになります。正確には「小学校入学前の4月1日〜3月31日」と表現します。

「小学校入学前の免疫の最終準備」ということですね。

・麻疹風疹

・おたふくかぜ(任意)

・三種混合(ジフテリア、百日咳、破傷風)(任意)

・不活化ポリオ

おたふくかぜは任意接種(お金がかかる)ですが、今回のスケジュールには記載しています。世界的に見れば任意摂取なのがおかしいぐらい、おたふくかぜワクチンは大切なワクチンだからです。

おたふくかぜにかかるとムンプス難聴や精巣炎、髄膜炎などの合併症を起こし、中でもムンプス難聴は治療法がなく、片方の耳が聞こえなくなってしまうことも少なくありません。かかってからではなく、かからないようにワクチンを接種することが大切です。お金はかかりますが、杉並区では助成もあります。ぜひ接種をご検討ください。

このタイミングで、他に「三種混合ワクチン(ジフテリア、百日咳、破傷風)」と「不活化ポリオワクチン」も接種することが可能です。いずれも任意摂取で、五種混合に含まれるワクチンですが、小学校に上がるタイミングでは免疫が落ちやすく、追加で接種しておくことをお勧めします。

9歳以上、13歳未満

日本脳炎の4回目(2期)は9歳以上、13歳未満で接種することが可能です。

3回目の日本脳炎から5年以上あけることが推奨されていますが、厳密に5年あける必要はありません。「他の兄弟と一緒にクリニックに行くから3回目から4年で接種」とかでも大丈夫です。(9歳以上、13歳未満という条件は満たす必要があります。)

11歳以上

二種混合ワクチンです。日本脳炎の2期と接種期間が重複するため、一緒に接種するという方も多いです。

二種混合は0.1mLという非常に量の少ないワクチンのため、それほど痛くありません。ワクチンが苦手なお子さんも、それほど痛がらずに接種することが可能です。

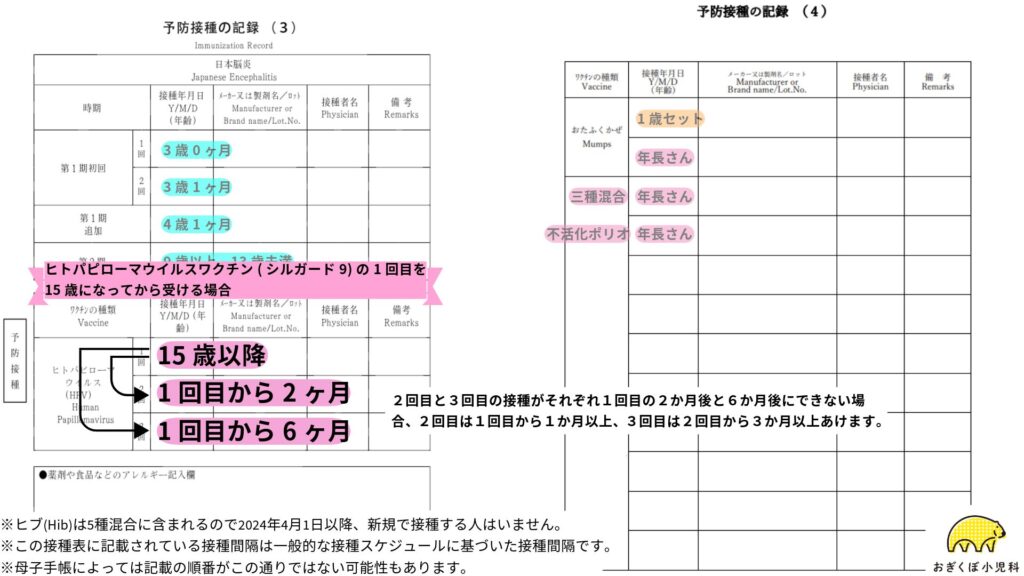

ヒトパピローマウイルスワクチン(子宮頸がんワクチン)

女性の場合

HPVワクチンは2種類の接種方法があります。1つ目は、小学校6年生の年度〜15歳の誕生日前日までに1回目を接種する人は2回で終了です。2回目は1回目から6ヶ月あけましょう。

一方、15歳になってから1回目を接種する人は3回接種します。2回目は1回目から2ヶ月。3回目は1回目から6ヶ月あけて接種します。

なぜ2回と3回になるのかというと、早く打ち始めた方が免疫がつきやすいからです。実際、15歳までに1回目を接種して2回で接種を終了する人と15歳以降に3回接種する人では免疫のつき具合(抗体産生量)に差がなかったという報告(厚生労働省:Q4)があります。

どちらか迷った場合は、15歳までに1回目を接種するのが良いでしょう。注射の回数は2回で済むし、早い時期に免疫を獲得しておいて損はありません。

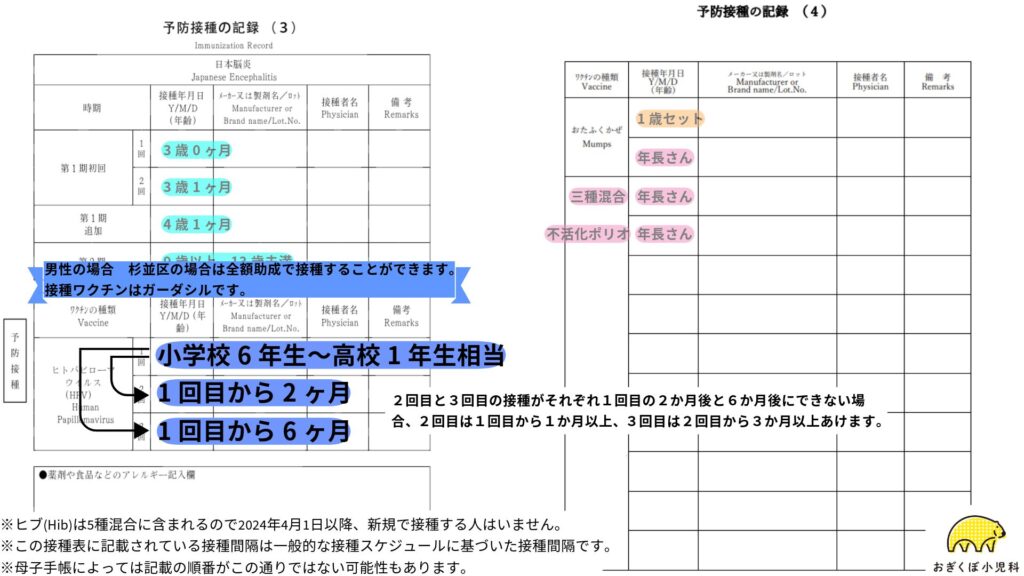

男性の場合

2025年4月から杉並区では男性のHPVワクチンに助成が始まりました。

金額は全額助成となります。

男性の場合は4価HPVワクチン(ガーダシル)が助成の対象となっています。

男性もHPVワクチンを接種することで中咽頭がん、肛門がん、尖圭コンジローマなどの原因となるヒトパピローマウイルスへの感染予防が期待できます。また、男性がワクチン接種することで、性交渉によるヒトパピローマウイルス感染から助成を守り、子宮頸がんの予防にもつながる可能性があります。

ワクチンスケジュールまとめ

すべてのワクチンを現行スケジュール(2025年1月時点)は以上です。すべて接種しおわった母子手帳は画像のようになります。

こちらで紹介しているワクチンスケジュールはあくまでも一例です。多少ずれても問題ありませんし、急な体調不良等でスケジュールは多少ずれるのが普通です。もしご不明な点があれば当院へお問い合わせください。

これ以外にもインフルエンザワクチン、新型コロナワクチンも当院では対応しております。ぜひご検討ください。

当院で接種できる予防接種

定期接種、任意接種のワクチンともに接種可能です。

毎年のインフルエンザワクチン、日本小児科学会より推奨されている就学前の三種混合と不活化ポリオワクチン等の任意接種のワクチンも接種可能です。

ヒトパピローマワクチン(HPV、子宮頸がんワクチン)も接種可能です。

事前予約制となりますが、海外渡航前の髄膜炎菌ワクチン、A型肝炎ワクチン、狂犬病ワクチンも接種可能です。

定期接種(公費)

- 肺炎球菌

- B型肝炎

- ロタウイルス

- 五種混合(ヒブ、ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ)

- BCG

- MR(麻疹、風疹)

- 水ぼうそう

- 日本脳炎

- 二種混合(ジフテリア、破傷風)

- ヒトパピローマウイルス(HPV、子宮頸がんワクチン)

任意接種(自費)

- おたふくかぜ

- 三種混合(ジフテリア、百日咳、破傷風)

- 不活化ポリオ

- インフルエンザ

- A型肝炎

- 髄膜炎菌

- 狂犬病

※任意接種のうち、三種混合ワクチン、不活化ポリオワクチンは小学校入学前のタイミングで接種することが推奨されています。詳しくはこちらの記事をご覧ください。

予防接種の流れ

はじめての方でも、接種当日でもご予約できます。(ワクチンの種類によっては院内に在庫がないものもございます。その場合は当日ご予約されても接種できないことがあります。定期接種のワクチンであれば院内に在庫を確保しておりますので、当日ご予約いただいて接種を受けることが可能です。)お子様の場合は予防接種と同時に診察や乳幼児健診を受けることができます。

予防接種のタイミングや同時に打てる種類がわからない場合はご相談ください。

三種混合、不活化ポリオ、子宮頸がん、A型肝炎、髄膜炎菌、狂犬病についてはワクチンを取り寄せる必要があります。事前にご相談ください。上記ワクチンは取り寄せのため、キャンセル不可となります。ご注意ください。

37.5度以上の場合は接種できません。37.5度未満の場合は風邪症状(咳、鼻など)があっても接種できることが多いですが、最終判断は当日の医師によります。

予防接種のみ

- 健康保険証

- 医療証

- 母子手帳

- 予防接種の予診表(定期接種のみ)

※任意接種の場合は予診表は不要です。

予防接種と小児科診察

- 健康保険証

- 医療証

- 母子手帳

- 予防接種の予診表(定期接種のみ)

※任意接種の場合は予診表は不要です。 - お薬手帳

小児科診察と予防接種と乳幼児健診

- 健康保険証

- 医療証

- 母子手帳

- 健診の受診表

- 予防接種の予診表(定期接種のみ)

※任意接種の場合は予診表は不要です。 - お薬手帳

順番まで待合室でお待ちいただきます。

当院では感染対策の一環として下記のように待合室を分けております。

- 風邪症状(発熱、咳、鼻水、嘔吐、下痢など)を有する方 一般待合室

- 上記症状のない方 特別待合室

風邪症状のない方は特別待合室、風邪症状のある方は一般待合室で順番をお待ちください。

副反応の可能性を考慮し、予防接種から15分以内はすぐに院内に戻って来られる場所にいていただくようお願いいたします。