はじめに

子どもの排尿に関わるトラブルは成長とともに自然に改善することもありますが、長期化すると子どもの自尊心を傷つけ、学校生活にも支障をきたす恐れがあります。本記事では、日本小児泌尿器科学会の手引きや文献に基づき、小児における昼間尿失禁と頻尿の原因から診断、治療、家庭でできる対応策までをわかりやすく解説します。

子どもの昼間尿失禁、頻尿とは?

排尿機能は5歳ごろに確立すると考えられています。そのため5歳未満の頻尿や昼間尿失禁は病的と判断しないのが一般的です。

頻尿

国際的な学会(International Children’s Continence Society)では1日4~7回を正常とし、1日8回以上を頻尿としています。

尿失禁

尿失禁とは「自分の意思とは関係なく尿が出ること」を意味します。尿失禁には持続する尿失禁(尿が出続けていて、下着が常に濡れている)、間欠的尿失禁(出ない時間もある)の2種類に分類され、間欠的尿失禁はさらに昼間尿失禁と夜尿症に分類されます。

持続的に尿が出て下着が常にに濡れている「持続する尿失禁」についてはクリニックで対応できる可能性が低いため、大きい病院の小児外科へご紹介させていただいております。

このページでは尿失禁のうち、昼間尿失禁と頻尿について詳しく解説います。夜尿(おねしょ)については当院で診療をおこなっておりますが別記事で解説しているため割愛いたします。夜尿について詳しく知りたい方は以下のリンクからご覧ください。

頻尿や尿失禁を放置するとどうなる?考えられるリスク

- 学校生活でのいじめやからかいの原因に。

- 登校拒否や不登校の一因に。

- 心的ストレスによる発達への影響。

- 成人後の排尿障害のリスク増加。

- 親の不安や家庭内ストレスにもつながる。

昼間尿失禁の主なタイプ

1. 神経因性下部尿路機能障害

- 二分脊椎などの先天性疾患により神経支配に異常がある状態。

- 自分の意思で排尿できない。

- 残尿が多く、感染リスクも高い。

2. 先天性尿路異常

- 尿管異所開口、尿道括約筋の形成不全など。

- 常に少量の尿が漏れる「持続性尿失禁」が特徴。

3. 切迫性尿失禁(最も頻度が高い)

- 尿意を感じると我慢できず漏れてしまう。

- 膀胱の成熟が遅れていることで発症。

4. 笑い失禁

- 笑った時にだけ尿が漏れる。

- 女児に多く、てんかんとの関連が示唆されています。

受診前に準備していただけると助かるもの

問診

- DVSS(dysfunctional voiding symptom score)という質問票を用います。以下よりダウンロードできます。受診前にご記載いただいたものを持参していただけるとスムーズです。

便秘の有無

- 尿失禁、頻尿と便秘には密接な関係があります。便秘によって慢性的に腸内に便が貯留していると膀胱を圧迫してしまい、膀胱が十分に拡張することができず、尿失禁や頻尿につながることがあります。

- 尿失禁や頻尿で受診された際には便の形と排便頻度を伺うことがあります。便の形については以下の番号で聞くことが多いため何番のうんちがでているか、受診前にご確認ください。

便秘については以下のページに詳しく記載しています。併せてご覧ください。

治療のステップ

STEP1:便秘の評価と治療

- 便秘があると膀胱を圧迫し、尿失禁を誘発する可能性があります。

- うんちをやわらかくするお薬(酸化マグネシウム、モビコール等)、浣腸等で治療開始することが多いです。

STEP2:ウロセラピー(行動療法)、排尿日誌

ウロセラピー

どの患者さんでもまず最初に行われる非薬物療法です。他の治療を行う際にも常に併用されます。

- 保護者、本人への教育、啓発(詳しくは以下にpdfを掲載しております)

- 定時排尿:2〜3時間おきに(1日6~7回)尿意と関係なくトイレに行きます。

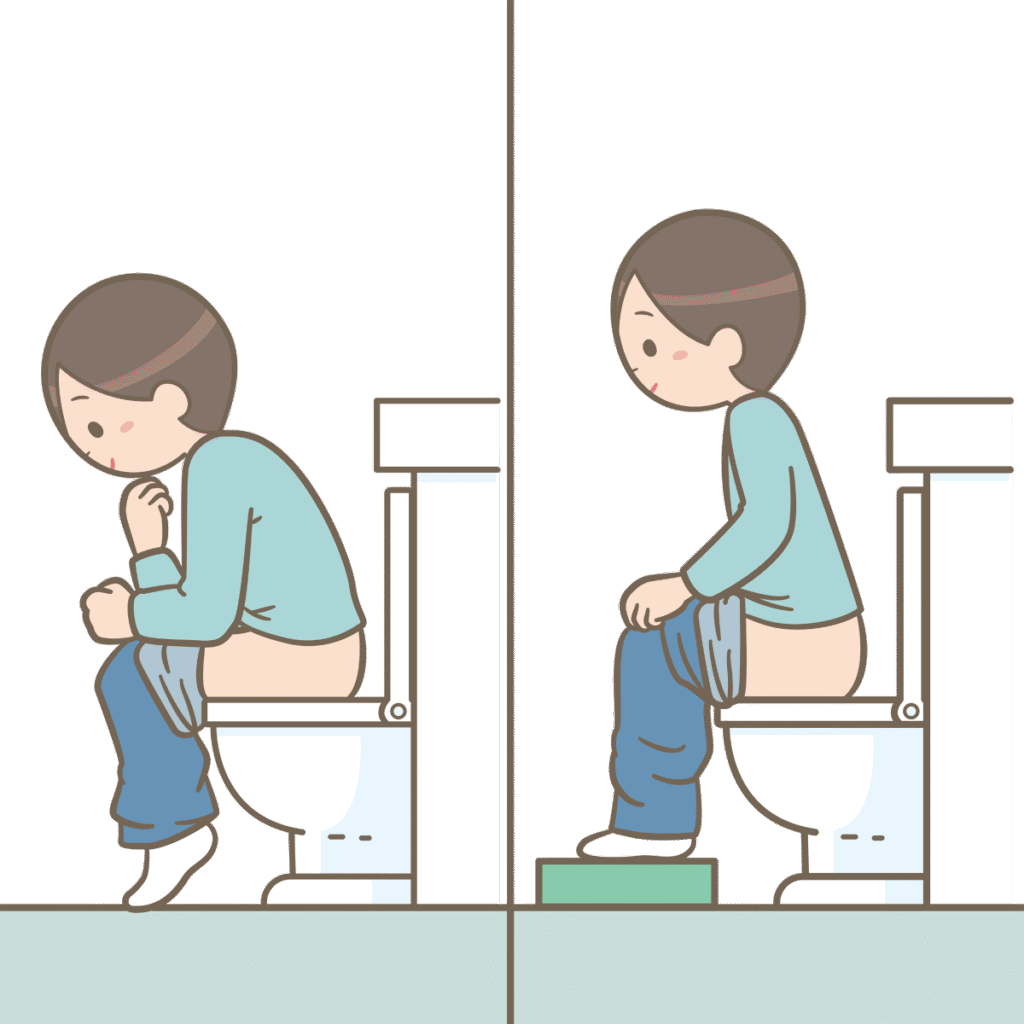

- 正しい排尿姿勢の指導

- 水分摂取とバランスの良い食事:カフェインの摂取は避けるようにしましょう

- 尿意を我慢してもじもじしている時はすぐにトイレに行かせるようにしましょう。

排尿日誌

排尿や尿失禁の様子を口頭で診察室で説明するのはとても難しいため、日誌をつけることをおすすめしています。日誌は以下よりダウンロード可能です。

STEP3:抗コリン薬の使用(必要時)

- オキシブチニンやプロピベリンなどを用います。

よくある質問(保護者向けQ&A)

Q1. 何歳までに昼間の尿もれがなくなるのが普通ですか?

A. 一般的には4歳で9割、5歳でほぼ全員が尿禁制を獲得します。5歳を過ぎて頻繁に漏れる場合は専門医への相談をおすすめします。

Q2. トイレに行かせているのに漏らしてしまいます。しつけの問題ですか?

A. いいえ。排尿機能の成熟や膀胱の発達には個人差があり、しつけとは無関係なケースがほとんどです。

Q3. 自宅でできる対策はありますか?

A. 定時排尿、水分摂取、便秘の改善、記録(日誌)などが効果的です。ご家庭でできる範囲から始めてみてください。

Q4. いつ病院に連れて行けばよいですか?

A. 5歳を過ぎても頻繁に尿もれがある場合や、急に始まった場合、皮膚がかぶれている場合などは医師に相談しましょう。

Q5. 保育園や学校に説明すべきですか?

A. はい。理解と配慮を得るためにも、担任や保健の先生に症状を伝えることは重要です。

最後に

昼間尿失禁は、成長とともに自然に改善することもありますが、治療やケアが必要な場合も少なくありません。恥ずかしいからといって我慢させず、早めに相談することが大切です。

子どもの笑顔と自信を守るために、医療と家庭、学校が一体となってサポートしていきましょう。

参考文献

中井秀郎, 他. “幼小児の昼間尿失禁の診療とケアの手引き”. 日本小児泌尿器科学会, https://jspu.jp/download/guideline/tebiki2019-6.pdf, (参照2025-6-20)

里地葉. 小児の頻尿および昼間尿失禁:外来診療のポイント. 泌尿器外来 . 2024 , vol.37 , no.11 , p.1217-1222 .